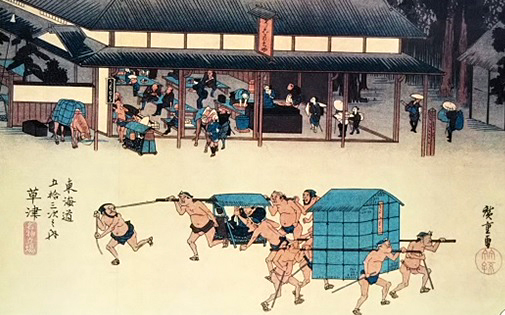

<草津宿>

江戸時代には、人々が盛んに行き来する街道の各要所に

「宿場」と呼ばれる施設が置かれていました。

宿場は街道を通る人々のための宿泊施設と

物流の中継地点という2つの役割を持ちます。

草津宿は、江戸時代に東海道と中山道の合流点であり

多くの旅籠が軒を並べ栄えた宿場です。

江戸時代、宿場町に置かれ、大名や公家などが休泊した「本陣」

東海道・中山道の分岐点で交通の要衝であった草津には2軒ありました。

現在、1軒が残っており、別名「木屋本陣」と呼ばれています。

草津宿本陣は国内に現存する本陣の中では最大規模で

東海道筋では唯一ほぼ完全に残っている本陣です。

※久しぶりにリフレッシュできました!

|

草津本陣通り(東海道) |

東海道五十三次之内草津

草津川の渡しの様子が描かれた

デザインマンホール

|

東海道と中山道の分岐点 |

東海道・中山道・分岐点

慶長七年の道標が描かれた

デザインマンホール

|

草津宿追分道標 |

東海道と中山道の分岐点に

建てられた追分道標が描かれた

デザインマンホール

|

市の花「アオバナ」 |

京友禅の下絵を描く染料になる

青花紙の原料となるアオバナ

が描かれたデザイン仕切弁

|